〜虚巧的解説劇場 胴体袖部脚部の章〜

では、いよいよ胴体部、袖部、脚部の解説に入ろうか。

では、いよいよ胴体部、袖部、脚部の解説に入ろうか。

今回こそがMGβの本領発揮だぜよ。

また3つ一気か。やはり3つとも似ているからか?

また3つ一気か。やはり3つとも似ているからか?

ま、その通りだよ。では毎度の如くサンプルリソースを見てみるか。

ま、その通りだよ。では毎度の如くサンプルリソースを見てみるか。

さすがに数が多いな。だが体系的にはなっているようだな。

さすがに数が多いな。だが体系的にはなっているようだな。

毎度の如く見てどういう構造になってるか解読してみてよ。

毎度の如く見てどういう構造になってるか解読してみてよ。

ほいほい、まず、縦で1つ1つの衣服に分かれているのは明白だな。

ほいほい、まず、縦で1つ1つの衣服に分かれているのは明白だな。

そしてそれぞれに2つの画像か。表面と裏面かね?

足だけ3枚目があるな。横から見たような形状だ。

相変わらず読みが的確だね。

相変わらず読みが的確だね。

俺らは虚構であるが、虚構的愚鈍さは過去に捨ててしまったしな?

俺らは虚構であるが、虚構的愚鈍さは過去に捨ててしまったしな?

それが良いのか悪いのかの判断は簡単に出来るものではないけどね。

それが良いのか悪いのかの判断は簡単に出来るものではないけどね。

じゃー詳細解説に移るよ。それぞれ描き方にルールがある。

先にも言った通り、似た部分があるが、それでも細部は異なる。

長くなりそうだな。コマーシャル入れる?

長くなりそうだな。コマーシャル入れる?

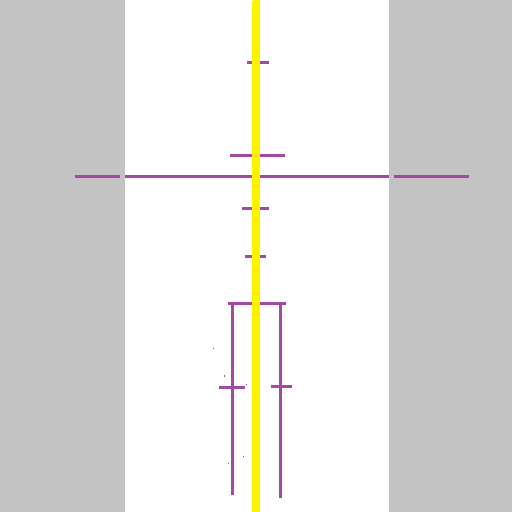

いらん。で、次にこの画像が出てくる。

いらん。で、次にこの画像が出てくる。

なんだいこれは?

なんだいこれは?

解説用画像。

解説用画像。

な、なんだって〜〜〜〜

な、なんだって〜〜〜〜

わざとらしいわ!

わざとらしいわ!

簡単に言ってしまうと、胴体、脚部、袖部は回転体として定義している。

ま、ちょっと文章だけでは理解しづらい所だね。うまく画像を交えていくよ。

人型とは斯くも複雑な形である。かしこ。

人型とは斯くも複雑な形である。かしこ。

〆るな。まず胴体だけど、このラインを軸に表面を描いていく。

〆るな。まず胴体だけど、このラインを軸に表面を描いていく。

「軸」っていうが、非対称な形もいけるのか?

「軸」っていうが、非対称な形もいけるのか?

いけるが、あくまで中心のラインが「軸」になるから、

いけるが、あくまで中心のラインが「軸」になるから、

あまり大きく外れると胴体としては不自然になるね。

模様に関しては制約は殆どないけど、注意点としては、平面的に描く必要がある。

アイロンとかで畳んだ感じにね。

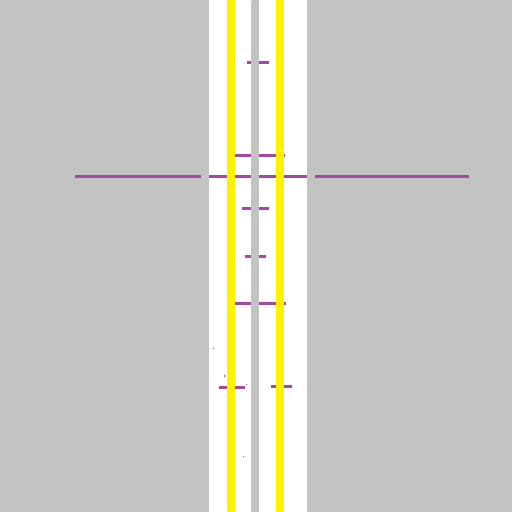

で、次は裏面と。

で、次は裏面と。

裏面の描き方だけど、これはまず表面をコピーして、左右反転する。

裏面の描き方だけど、これはまず表面をコピーして、左右反転する。

で、模様を書き換える形で描く。

何故そんな回りくどい描き方を。

何故そんな回りくどい描き方を。

並行投影的につくるので、輪郭が表面と裏面で違うっというのは不可能なんだよ。

並行投影的につくるので、輪郭が表面と裏面で違うっというのは不可能なんだよ。

仮にはみだしたりしても深刻なエラーなんかは起らんが、

意図したとおりの描画結果にはならないかもしれないのでちゅーい!

かっかっか、図を交えてもまだ複雑だな。

かっかっか、図を交えてもまだ複雑だな。

んーこればっかりはサンプルをじっくりみたり実際にトライアンドエラーしてみてとしか……

んーこればっかりはサンプルをじっくりみたり実際にトライアンドエラーしてみてとしか……

一応標準人体基準がアーカイブ内に用意されてあるから、それに着せる感じで描けばいいかと。

さっき書いた通り、平面的に描く必要があるのは注意点だけど。

あとは俺は何を聞くべきかね、そうだな、α値は有効か?

あとは俺は何を聞くべきかね、そうだな、α値は有効か?

いえす。実際にこのサンプルでは首元が開いている。

いえす。実際にこのサンプルでは首元が開いている。

で、あとはこの輪郭を元に回転体をシミュレートして立体的表現を行うって寸法だね。

成程な。……ん?生成される回転体の半径はこれらの画像で決まるのか?

成程な。……ん?生成される回転体の半径はこれらの画像で決まるのか?

基本的にはね。

基本的にはね。

自動計算なのはありがたいかもしれないが、それだと形状が限定されてしまわないか?

自動計算なのはありがたいかもしれないが、それだと形状が限定されてしまわないか?

勿論、この自動計算だと、全ての衣服パターンをカバーできるわけではない。

勿論、この自動計算だと、全ての衣服パターンをカバーできるわけではない。

ただ、補助計算用の画像を用意する事で、より詳細な輪郭指定を行える機能がついている。

足の部分だけ3枚目があるのもその機能の延長の話になるんだけど、

これに関しては少し複雑なので後で説明しようと思う。

そういうことか。さてはて、胴体に関してはこんな所か?

そういうことか。さてはて、胴体に関してはこんな所か?

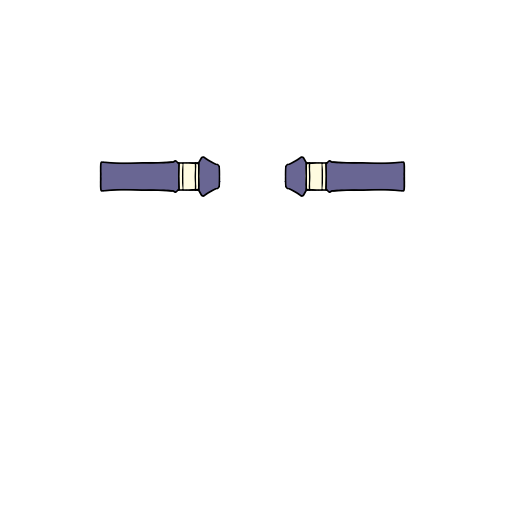

うん。そしてこれらをもとにすれば、袖部と脚部も大差はない。

うん。そしてこれらをもとにすれば、袖部と脚部も大差はない。

軸が異なるだけだね。

脚部は左足、右足と2か所あるが、これは同じ画像で共有できる。

脚部は左足、右足と2か所あるが、これは同じ画像で共有できる。

左足は左の軸を基準に、右足は右の軸を基準に描けばいいよ。

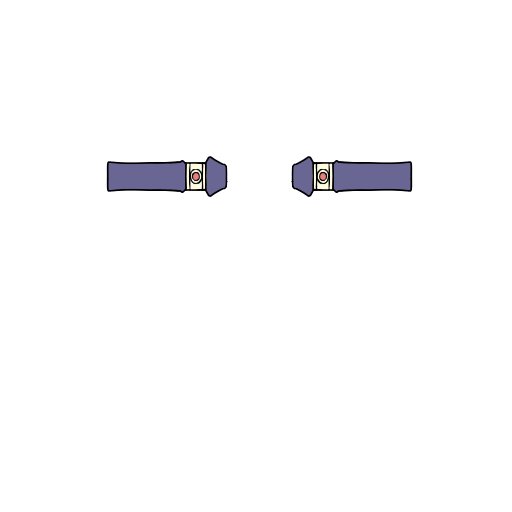

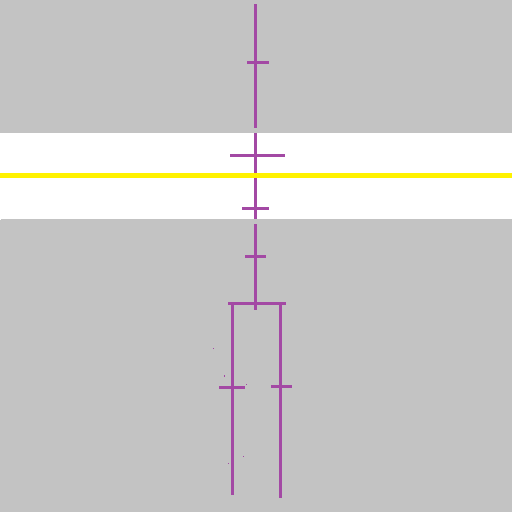

袖部は軸の方向が異なるが、これも概念は同じだ。

袖部は軸の方向が異なるが、これも概念は同じだ。

この軸を基準に描く。

ふむ。だが、この子の袖は大分長かった記憶があるな。

ふむ。だが、この子の袖は大分長かった記憶があるな。

またの名を日本伝統の振袖と言う。諸悪の根源グラビトン。

あーあれはですねー……。ここの方法では不可能ですねー。

あーあれはですねー……。ここの方法では不可能ですねー。

ここ以外の方法ではできそうな言い分に聞こえますがー。

ここ以外の方法ではできそうな言い分に聞こえますがー。

また機能はあるけどもっと後で説明するパターンか。

そういうことですわな。実際、この回転体生成がこのツールの

そういうことですわな。実際、この回転体生成がこのツールの

一番の肝であるのは間違いないし、そうなってくるとそれなりに細かいところも出てくるのだよ。

長くなったけど胴体・脚部・袖部の回転体解説はこんな感じだよ。

これで全てのパーツが出そろったな。

これで全てのパーツが出そろったな。

あとはこれを祭壇に持っていくと隠しボスがでたり隠しダンジョンへの扉が開くんだな。

次の解説に進むだけだ!

次の解説に進むだけだ!

[Prev] [Back] [Next]